Aviso importante: Las ideas u opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Universidad Francisco Marroquín.

Los viajes de Tomás Gage en la Nueva España. Tomás Gage (I).

Autor: Rodrigo Fernández Ordóñez

-I- Las circunstancias del viaje de Gage

La entrada del sacerdote jesuita Tomás Gage al Reino de Guatemala no pudo ser más dramática. Tras cruzar el istmo de Tehuantepec, toma el camino real, subiendo por las estibaciones de la que llama «Sierra de los Quelenes». En las entrañas de esta sierra se encontraba la población llamada Chiapa de los Indios, la cual era entonces parte del Reino de Guatemala. De las líneas de Gage podemos percibir muy fácilmente el asombro que le arranca el paisaje que va descubriendo, que en cierto modo mantiene el ritmo de la lectura de todo su relato. Casi se podría decir que su relato salta de admiración en admiración, casi hasta la exageración, cuando se toma el tiempo de apuntar sus impresiones.

Así, de Chiapa de los Indios apunta lo siguiente: «pueblo situado en un barranco tan hondo como alta es la cima de Maquilapa, y edificado a la margen de un río, tan caudaloso como el Támesis cuando llega a Londres, el cual sale de la sierra de los Cuchumatanes que está sobre el camino de Chiapa la Real a Guatemala»1. La sierra de los Cuchumatanes va a ser la sombra que lo acompañe a medida que se va internando en la provincia de Guatemala; pues, tras pasar por la entonces pequeña población de San Cristóbal y visitar brevemente la ciudad de Chiapa la Real, bordea el cauce del río Huista, al pie de la sierra, antes de remontar sus alturas para visitar la población de San Martín Cuchumatán. En ese entonces, la región noroccidental de la provincia del Reino de Guatemala estaba bajo la protección de la Orden de Santo Domingo, conocida también como la Orden de Predicadores.

Remontar la imponente cordillera azul desde su base a orillas del río Huista tuvo que haber recogido el corazón y ánimo del viajero. Las circunstancias del viaje de Gage por las provincias de ultramar del Imperio español ya eran de por sí complicadas: un sacerdote inglés de la orden de los jesuitas, que se pasa a la orden de los dominicos y que deserta del viaje de evangelización que tenía por fin de ruta las islas Filipinas2 tuvo que haber causado suspicacias allí por donde pasara. No contamos con una descripción física del padre Tomás Gage; pero, a partir de sus constantes temores de ser capturado y deportado a España, presumimos que, si no era físicamente distinguible de los demás habitantes y misioneros, muy probablemente hablar español con cargado acento lo pondría en evidencia.

Estas suspicacias hacia cualquier característica que lo hiciera resaltar como no español se van agudizando a medida que se adentra poco a poco a las entrañas de un territorio encerrado tras el baluarte de las alturas de la Sierra Madre, encerrado en sí mismo y desconfiando de todo y de todos, como lo era para entonces el Reino de Guatemala. El mismo Gage comenta que, en algún punto cruzando los Cuchumatanes, se arrepintió de haber desertado y «perdí toda esperanza de volver a Inglaterra».

Sin embargo, la clara inteligencia y rapidez de comprensión de la situación general que gozaba Gage sale a relucir cuando comenta que, ante la perspectiva de ser hechos prisioneros y deportados hacia México, se ponen bajo la protección del provincial dominico de la región, a quien llama simplemente padre Álvarez. Él explica que Álvarez tenía hacia él y otros tres compañeros sacerdotes una buena disposición, tanta como para ofrecerles «trabajar con él en la salvación de almas que estaban confiadas a su celo, y cuando por otra parte le faltaban personas recién llegadas de España como nosotros que reforzaran su partido contra la facción de los criollos y naturales de la provincia». Esta noticia deja al descubierto las tirantes relaciones que desde el siglo XVII enfrentaban los criollos y los peninsulares en el Nuevo Mundo, incluso en sus esquinas más remotas.

Esta rivalidad la había dejado apuntada Gage al inicio de su obra, cuando desde las primeras páginas advierte al lector que «en todos los estados de América pertenecientes a la corona de España hay dos clases de habitantes, tan opuestos entre sí como en Europa lo son los españoles y los franceses; a saber: los que han nacido en la metrópoli y van a establecerse en aquellas regiones, y los que nacen allí de padres españoles, y que los europeos llaman criollos para distinguirlos de su clase». Esta rivalidad es explotada por Gage a lo largo de su libro, para describir el clima de animadversión imperante en las Indias Occidentales, como un aliciente para que Inglaterra se decidiera a actuar en contra del Imperio español.

En dado momento asegura que «tan duro es esto para los pobres criollos, que les he oído yo mismo decir con frecuencia, que preferirían un príncipe cualquiera por soberano al señorío de los españoles, con tal que les dejara el libre ejercicio de su religión». Este sentimiento es una debilidad de la que cualquier potencia podría aprovecharse para hacer que los criollos tomaran partido a su favor. Esta rivalidad, explica Gage al lector, imperaba también en el seno de la Iglesia católica, en donde nunca se había visto tampoco a un criollo alcanzar ninguno de los puestos importantes de su jerarquía, reservándolos siempre para los peninsulares.

En todo caso, el padre Álvarez despacha a Gage y a sus tres amigos hacia Guatemala, evitando en lo posible el camino real3, enviándolos por la cordillera hacia la villa de Chiapa de los Españoles y luego hacia una población llamada San Felipe, al pie de las montañas. Ahí, armados con las cartas que para ellos había escrito el provincial, fueron recibidos por el prior de Chiapa, quien los alojó y los alimentó, y dispuso todos los preparativos para que continuaran con su viaje hasta Santiago de Guatemala.

Sobre las largas jornadas de cabalgata remontando montañas, resulta interesante que el servicio de los «tamemes» estaba vastamente extendido en la región. Este era el servicio de porteo y carga al que estaban obligados algunos pueblos indígenas durante el periodo colonial. De forma muy natural y continua, Gage informa al lector de los grupos de indios que eran convocados por el sacerdote local, a los que les era encomendado el equipaje de los viajeros. En algunos casos, este trabajo se volvía más pesado, pues les incluía la obligación de alimentar a los religiosos o darles alojamiento. Este servicio se prestaba de pueblo en pueblo a lo largo de ciertos caminos, de forma que se conformaba un largo rosario de poblaciones prestando este servicio durante los kilómetros que durara la ruta hacia el poblado más cercano, que adquiría por relevo la obligación hasta el otro poblado más cercano y así hasta el final de la ruta. Llama la atención que este servicio prestado, completamente gratis, no causara crítica alguna por parte del sacerdote, muy atento a los abusos de los españoles para denunciarlos en su relato.

En San Felipe se separa el grupo, pues el prior de Chiapa había dispuesto que dos de ellos se quedaran en esas montañas para estudiar la lengua del país para poder predicarles a los indios. Para Gage y otro religioso, había dispuesto que se les diera licencia «para ir a Guatemala a enseñar en aquella universidad filosofía y teología», fijando como fecha para su partida los últimos días de septiembre, cuando iniciaba el nuevo ciclo de estudios y se cambiaban a los regentes. Mientras tanto, se le encomendó a Gage la enseñanza de latín en el convento de Chiapa, puesto en el que se desempeñó «desde abril hasta la fiesta de San Miguel».

Durante su estadía en las montañas de Chiapas, Gage tuvo oportunidad de conocer la región, por medio de viajes emprendidos con el único objeto de saciar su voraz curiosidad, que mantendrá mientras viva en Guatemala y que lo llevará a conocer, y por fortuna a describir, lugares de los que no tendríamos noticia alguna si no fuera por su empeño de registrar estos viajes. De Chiapas resalta que su aparente pobreza era compensada por la presencia de un gran número de pobladores, que permitía un sano comercio entre sus numerosas poblaciones; ya que sus pueblos eran grandes y de crecido vecindario, según su propia descripción, aportaban cantidades nada despreciables al rey por los tributos anuales que cada poblador debía pagar por cabeza. En dado momento señala lo siguiente: «Por otra parte las mercaderías del país no solamente procuran a los habitantes un comercio considerable entre ellos, sino también con las otras provincias; y no hay paraje en toda América de que la España saque tanta cochinilla como de cualquiera de los distritos de Chiapa».

En uno de sus viajes conoce Ciudad Real, a la que llama Chiapa la Real, a la que describe como una de las mejores ciudades de América, cuyo vecindario se componía de cuatrocientas familias españolas y cien familias indígenas, «unidas a la ciudad con el nombre de arrabal de los indios y con una capilla particular». La ciudad, que contaba con una catedral, era sede de dos conventos de religiosos: uno de la Orden de Santo Domingo y otro de la Orden Franciscana. Según Gage, la riqueza de la ciudad provenía del comercio del cacao y algodón, de mercerías y del azúcar, que se transaban en el mercado en el que «todos tienen sus tiendas en una plaza pequeña, que sirve de mercado delante de la catedral. En los portales se ponen por la tarde las mujeres de los pobres indios a cosa de las cinco, y venden a los criollos por muy poco las drogas y bebidas que llevan de sus aldeas». Los que pueden, informa Gage, llevaban sus productos a una plaza más grande y activa, ubicada en Tabasco, en donde podían conectar con el comercio con España.

La población española de Chiapas no deja la mejor de las impresiones en el viajero, susceptible a los defectos del carácter de las personas provincianas que pretenden vencer sus inseguridades a base de pretensiones. Ejemplo de ello se encuentra cuando, con cierto humor, comenta que «entre ellos es muy común el salir a la puerta después de esa magnífica comida, donde para que los vean, se estarán media hora sacudiéndose las migas del coleto, de la gorguera y los bigotes», pretendiendo haber comido perdiz en vez de una escudilla de frijoles. Esta caricatura de estos españoles asentados en territorios remotos abunda en el texto, por ejemplo: «cuando quieren representar a uno de esos mentecatos que dan en aparentar grandezas o saber profundo por más pobres y majaderos que sean y en efecto los tales hidalgos se jactan siempre de venir en línea recta de casas de duques de España o de los primeros conquistadores, si bien en sus modales y conversación parecen rudos y groseros como patanes, y no manifiestan ni aun asomos de sentido común ni entendimiento por la mayor parte». Estas descripciones, aún y cuando han transcurrido ya cuatrocientos años de haberse escrito, todavía nos arrancan una sonrisa por lo pretendidamente ampulosos que querían mostrarse estos españoles.

Aunque ciertos rasgos de este ridículo fueran verdaderos en algunas personas, pues Gage no fue el primero ni el último en señalarlos, sí hay un empeño manifiesto en ridiculizar y de criticar ácidamente la actitud de los españoles habitantes de estos reinos americanos. Esto buscaba dejar en claro que España era para entonces un imperio decadente, en donde los hidalgos no sienten «la más leve inclinación a las armas, y por más que desearían ver la España, ninguno de ellos se atrevería a pasar la mar, porque les parece que no hay en el mundo cosa mejor que dormir tranquilamente en su cama», y que esta población, ruda y grosera, podría ser dominada fácilmente con un puñado de buenos soldados.

Gage nos regala otros datos importantes para comprender la situación en que se encontraban las posesiones españolas de ultramar en aquellos remotos años. Por ejemplo, describe la suerte de uno de sus pobladores que habría de sobrevivir al olvido de los siglos gracias a la pluma de este viajero, cuando en la fría y neblinosa Inglaterra se decidiera a ordenar sus recuerdos de esos años felices, según su propia confesión, que pasara en las Indias Occidentales: «Los bienes de fortuna, empero que mal se ganan, jamás prosperan, y la experiencia lo mostró en don Gabriel de Orellana, gobernador que era de aquella ciudad y sus dependencias cuando yo residía allí, el cual, habiendo enviado sobre ocho mil escudos de valor en cochinilla, cacao, azúcar y cueros por el río Tabasco con dirección al puerto de La Habana, perdió todo su cargamento que cayó en manos de los holandeses». Así, nos recuerda que, al momento de su viaje, el Imperio español era un vasto territorio asediado por toda suerte de enemigos.

-II- Por las montañas hacia la capital del reino

De San Felipe, donde permaneció una temporada enseñando en el convento, sale para Comitán, entonces poblado importante, sede de un priorato que poseía diez aldeas y muchas haciendas, principalmente dedicadas al ganado. Los detalles que aporta el libro de Gage sobre la forma en que se viajaba en la época resultan invaluables para el lector de hoy. Durante su viaje a Comitán, y de allí al pie de los Cuchumatanes, va dejando datos como que las recuas eran hileras de mulas de 50 a 60 animales y explica la forma en que se despachaba el equipaje: «Alistáronme una mula que llevaría mi ropa de cama (que corrientemente llevamos en arcas de cuero llamadas petacas), otro indio que llevara mi petaquilla donde iba mi chocolate y todos los enseres para hacerlo; y otros tres indios que cabalgaran adelante y atrás de mí para guiarme; pero a todos ellos no se les pagaría nada (no fuera a ser que se introdujera la costumbre de pagarles sus servicios, y en tal forma me aleccionaron como novicio que era yo en el país) exceptuando tal vez en darles una taza de chocolate si es que yo la bebía en el camino». Estas observaciones le permiten al lector recordar que, para entonces, estaba vigente aún el servicio de tameme que prestaban los indígenas a los españoles durante la Colonia, ya fuera como porteadores, cargando bultos a sus espaldas en cacaxtes, o bien como arrieros. Esta obligación de servicio que pesaba sobre los indígenas no era un asunto a discutir, tal y como le explica uno de sus colegas sacerdotes, quien le advierte que, al pasar por cualquier comunidad en su ruta hacia Sacapulas, «podía exigir el servicio que yo quisiera de los indios, y pedir lo que se me ocurriera de comer sin pagar ningún dinero por ello, a lo sumo que apuntara mis gastos en el libro de cuentas de la comunidad del pueblo».

El padre Gage ingresa a Guatemala por el valle del río Huista, justo al pie del contrafuerte de los Cuchumatanes. Solo nos queda imaginar la imponente vista de la alta sierra observada por el viajero desde su misma base, así como el desaliento de saber que debía remontar esos desfiladeros para poder continuar su viaje a la región administrada entonces por los padres dominicos y que cubría el actual departamento de Huehuetenango.

El padre Gage es un hombre pragmático que hace propia la máxima de «a donde fueres, haz lo que vieres»; pues, al llegar a la estación de descanso, luego de una penosa remontada de las faldas de la sierra, en el pueblo de San Martín Cuchumatán, entonces bajo la autoridad de la Orden Franciscana, «donde me apeé e hice que llamaran a los indios que están nombrados para atender a los viajeros y pasajeros», a quienes les pidió que le prepararan un pollo para comer. De San Martín continuó su viaje a la cercana población de Todos Santos Cuchumatán, entonces llamado Cuchumatlán Grande. Ahí pernocta, no sin hacerse servir comida y hospedaje, apuntándose en el correspondiente libro de cuentas sin abonar un centavo por el servicio. De Todos Santos hizo un breve viaje a un pueblo de indios en donde había una virgen milagrosa. Hombre escéptico, a pesar de su condición de religioso, apunta con un dejo de burla: «a medio día llegué a Chiantla, que es un pueblo perteneciente a los frailes mercedarios, quienes sin duda no podrían subsistir en un lugar tan pobre, si no hubieran inventado ese imán de la imagen de María, y la aclamaran como milagrosa, para atraer gente de cerca y de lejos, que les dejen sus dádivas y limosnas por sus rezos y misas». Cabe señalar que, al día de hoy, Chiantla es un lugar de peregrinaje para visitar la singular imagen de la virgen hecha de plata.

El viaje continuó al día siguiente, partiendo de Todos Santos hasta la población de Aguacatán, unida a otro pueblo, Chalchitán, donde le llama la atención que se cultiven uvas, que luego se venden en la ciudad de Santiago como extrañas golosinas. Llega luego a Sacapulas, una población de la que resalta el gran número de personas atacadas por el bocio —que actualmente se sabe que es una inflamación de la glándula tiroides, causada por una deficiencia de yodo, pero que, al momento en que Gage lo documenta, culpaban al agua del río Negro que pasaba en medio de la población de ser la responsable de la deformidad—. En esa población el viajero se establece por cinco días, tiempo suficiente para deambular por el lugar y sus alrededores, resaltando los dátiles que se producían en la localidad, así como la artesanía de barro que trabajaban. No obstante, el principal producto de la localidad era la sal, que extraían los pobladores de una mina cercana.

De allí continúa su viaje hacia San Andrés Sajcabajá, que lo impresiona por la verdura de su paisaje y por la extensión de las haciendas ganaderas que abundaban en el valle en el que se asienta el poblado, que describe como una comarca llena de campiñas. Sin embargo, el viaje no iba a hacérsele fácil al religioso, pues «en el extremo de esta planicie hay una montaña que al solo verla descorazona a todos los que viajan para Guatemala». Tenía Gage ante sus ojos las imponentes estribaciones de la Sierra de Chuacús, ramal que se desprende del macizo de los Cuchumatanes para dirigirse hacia el nororiente del país, cortándolo con sus alturas.

La ruta hacia la ciudad de Santiago de Guatemala bordeaba el cerro de Sanché, altura de la Sierra de Chuacús, para dirigirse hacia las poblaciones de Zacualpa y Joyabaj. La jornada de viaje era larga, por lo que durmió en el camino, según apunta en su recuento, en una vieja cabaña construida a propósito como estación de descanso para los viajeros, cerca de un río. Al día siguiente, toman el camino de ascenso de la sierra. El relato toma en este punto tonos dramáticos que gracias a su viveza nos permiten reconstruir en la mente el paisaje monumental que estaba cruzando entonces:

En la mañana habiendo desayunado y mis indios también con chocolate, me dispuse a enfrentarme con esa elevada montaña; y cuando llegué a ella encontré que no era difícil vencerla, como al principio había creído, siendo el camino lleno de vueltas y revueltas. Pero mientras más alto más miedo sentía al ver el río allá abajo, cuyos peñascos eran de asustarse y de hacer temblar el corazón más templado. Como a media montaña nos salieron al encuentro los indios que venían de Zohabaj, con una mula para mí, y otra para mi equipaje en un lugar muy agreste del camino. Me apeé de la mula en tanto que los indios desensillaban mi primera mula y me preparaban una fresca. A la orilla del camino la falda de la montaña era escarpada y con un precipicio de unas dos o tres millas de profundidad hasta el fondo, casi sin árboles.

Al llegar a Joyabaj, luego de un incidente con la mula provista por los indios que lo fueron a encontrar, estos compensan al padre Gage con un donativo de 40 reales. El viajero los recibe sin cuestionarse la justicia de tomar esos recursos de manos de un grupo de personas que estaban obligadas a prestar servicios gratuitos de porteo. En todo caso, la población de Joyabaj le impresiona positivamente al autor, denotando que la misma era próspera, debido al mercado de lana y al comercio de leche y queso de cabra. Emprende el viaje de nuevo tras una breve estancia, necesaria para recuperarse de las fatigas del viaje, y sale a las tres de la mañana en ruta hacia San Martín Jilotepeque. Quien conozca estas montañas puede imaginarse lo rudo del camino, bajando barrancos hasta profundidades llenas de peñascos sueltos y luego remontar las laderas de las montañas hasta llegar a la alta meseta donde descansa San Martín. El desafiante paisaje queda resumido en una frase: «Casi todo el camino era pendiente y áspero hasta que llegamos como a dos millas del pueblo; al cual arribamos al medio día». Había llegado el padre Gage al altiplano central de Guatemala, luego de dar un rodeo por las montañas que lo cierran hacia el norte.

San Martín Jilotepeque ya pertenecía al valle de Guatemala y estaba bajo la administración de los sacerdotes dominicos. Allí pasa la noche y al amanecer retoma el camino, debiendo cruzar el valle en el que se asienta la población de Chimaltenango, sobre la que apunta lo siguiente: «La iglesia no es inferior a cualquiera en la ciudad de Guatemala, y en música es superior a muchas del país. La fiesta principal de Chimaltenango es el día 26 de julio (que llaman el día de Santa Ana), y entonces se celebra la feria más grande que hayan visto mis ojos en esas partes, de toda clase de comerciantes y mercaderías». Chimaltenango impresiona a nuestro viajero por la evidente bonanza del pueblo. Él registra que hay indios que dirigen importantes redes comerciales que suplen a todo el país, y uno de ellos, apunta con asombro, había hecho fama por haber donado a la iglesia cinco mil ducados.

El viaje de Chimaltenango hacia la ciudad de Santiago de Guatemala resulta, luego de vencer las alturas de la Sierra Madre, un deleite, que se refleja en su relato por su luminosidad: «En todo este camino también hay muchos y muy hermosos jardines, que abastecen los mercados de Guatemala, con verduras, raíces, frutas, y flores todo el año. Hay, además, en este camino tres molinos de agua para el trigo de la ciudad, y de ellos el principal y más rico les pertenece a los frailes dominicos de Guatemala, quienes mantienen allí constantemente a un fraile con tres o cuatro negros para hacer y vigilar el trabajo».

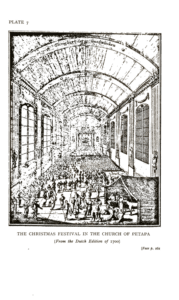

Grabado de la edición holandesa de la obra del padre Gage, representando la fiesta de Navidad en la iglesia de Petapa. (Fuente: Internet Archive).

1 Para esta reseña hemos utilizado la siguiente edición: Los viajes de Tomás Gage en la Nueva España. Tomás Gage (2010). Tipografía Nacional, Guatemala. En este texto se ha respetado la ortografía original consignada por Gage al nombrar los lugares que visita.

2 Según su relato, Gage se unió a la misión de evangelización a finales de mayo de 1625, cuando fue reclutado en el convento dominico de Jeréz por fray Antonio Meléndez, con quien tenía una estrecha amistad.

3 Sobre el tema del camino real se recomienda especialmente el excelente libro: El camino real de Los Altos de Chiapas a Guatemala. Mario Tejada Bouscayrol y Thomas Arvol Lee Whiting. Tipografía Nacional, Guatemala: 2019.

Te puede interesar:

- 1

- 2

- Siguiente »